决不堕胎-第23部分

按键盘上方向键 ← 或 → 可快速上下翻页,按键盘上的 Enter 键可回到本书目录页,按键盘上方向键 ↑ 可回到本页顶部!

————未阅读完?加入书签已便下次继续阅读!

他看着我,眼睛惊惶地盯着我,仿佛在自己家里看到一个陌生女人。他一句话都没有说,扭头走出卧室。听着大门被关上的声音,我呆滞地坐在床上,半裸着身体。

生活真是充满幽默感,一夜之间,我的大门被不同的男人摔了两次。

我做错了什么?为什么生活要对我如此不公?

18。走过整个冬季

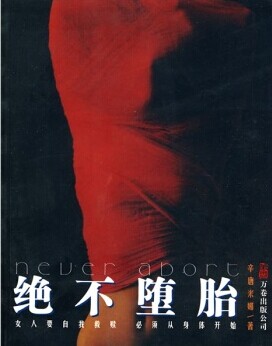

长篇小说:《绝不堕胎》

忽然开始讨厌长沙这座城市,讨厌这样的天气——看不见太阳,早晨到夜晚看见的不过是灰色的深浅变化,全天候的阴湿,连鲜花店里的鲜花的花芯里都长出一层白毛,楼宇街道全像坏掉的面包,上面披挂着霉皮,一层又一层,我怀疑这座城市迟早会霉掉腐烂。

地上的泥泞弄脏了我的靴子,我坐在出租车上小声地咒骂着该死的天气,司机在用长沙方言大声地咒骂没有交通意识乱穿马路的行人。车窗外行人的脸也都霉掉了,表情阴郁,肌肉松驰,瘫软得像在水里浸泡太久的饼干。

“我讨厌长沙。”盘旋在脑中的话终于脱口而出,此时的我正将头放平在别澜医师心理诊所里松软的绿色的沙发靠背上,努力让自己放轻松。

“为什么?”别澜医师温柔地微笑,引导着我继续说话。别澜医师是位头发略显灰白,丰满,略有些发体的倾向的中年女人。眼睛清澈年轻,却没有少年人的轻狂与不安份,有的是沉稳的勃勃生机,踏实地触摸到人的心脏,让狂乱者平和,让沮丧者看到希望。这样的一双眼睛,让人很容易忽略她的相貌。

我让她看我的脏靴子,站起来将她拉到窗前,从三十八层高的落地窗向芙蓉路看,然后将她的目光引上灰色的天空。

我说:“这样的城市,是不是让人压抑?我讨厌这儿的一切,这儿的天气,这儿的人,还有他妈的该死的方言,男人嘴里被槟榔染成黑色的牙齿,一团一团恶心的槟榔渣……”

“那你喜欢哪座城市?”

郑州?不不,在郑州生活了十几年,受够了水龙头里流着带有漂白粉味道的黄河水,受够了春季黄沙满天的沙尘暴,受够了将地面晒软的太阳……

我又坐回绿沙发。我喜欢的城市应该是干净的,天蓝得深入人心,不像长沙经久的灰,不像郑州炽热的白;我喜欢的城市应该有清新的空气,不像长沙如沼泽般的温湿,不像郑州割肺般的干燥;我喜欢的城市应该有蓝色的水,不像湘江浓稠的乌水,不像黄河滚滚的黄水;我喜欢的城市应该有我最美好的记忆,有让我想起来会为之微笑的男人,有让我离开后依然憧憬的美好时光……

“青岛!”我说。闭上眼,仿佛闻到微咸的海风,仿佛走在靓蓝的天空下,清清爽爽的马路,行人与车辆各就其道,鲜有自行车横冲直撞。而且,我身边还有着一双有力的手,他牵着我,带我到五四广场,到栈桥,还有他的别墅。

方哲。

我叹息。想起他,我的脸上还能感觉到火辣辣的痛,他那一巴掌也算下了力气,不知道在他挥手的那一刻,是不是已将情义挥断。

“爱一个城市常常是是因为爱上了这座城市里的人,恨一座城市也应该是如此。乔米,你来我这儿,一定是需要我的帮助,我想,长沙也许给了你太多不好的记忆,所以你憎恨,因为坏的记忆一并恨上了这座城市。你已经来我这儿半个小时了,却一直在与我聊城市,你在浪费你的钱,也在浪费我的时间,告诉我,困扰你的,到底是什么?”

丁俏君很早以前便向我介绍过别澜,我不知道俏君曾经有什么样的心魔,但是她提到别澜时充满信任与尊敬的表情,感染了我。那个时候,我还将俏君建议我常去看看心理医生的事情当笑话讲给纽遥听。我和纽遥当时都感觉这是很滑稽的事情,我们感觉自己心理健康非常,而且有什么问题闺中密友都会出谋划策,还需要一个陌生人来指手划脚?

如果纽遥还活着,我一定不需要来这儿寻求帮助。

“纽遥的死,加剧了我对堕胎的阴影,那些很久没有做过的梦又来困扰……”和其的话忽然响在我耳边。

“有个红红的小人儿粘在我的腿上,甩不开,踢不走,它说:‘你合伙杀我,我的腿还没长出,你赔我腿’……”

“我们做不了天使的。我们都有过谋杀。”这是梦中纽遥的声音。

“爱错了一个人,可以放手,错生了一个生命,却从此背负上了心灵与生活的重负,无法翻身,无法救赎。”这是卢小雅在书里的忏悔。

……

我张开眼,看着好耐心的别澜,忽然问道:“别医生,你有过堕胎吗?”

别澜气定神闲地看着我,并不做答,仿佛知道自此我便打开了话闸子,心魔便慢慢从心中释放。

不知道讲了多久,只感觉天色更暗了,浓厚得仿佛要从玻璃窗外压迫进来。卫真与和其都将我当做老树干,却不知道,更需要倾吐,更需要聊天的人是我。

别澜看看钟,打断我的说话:“我们一起去吃饭吧,边吃边聊。”

“什么时候了?”

“中午一点。你已经讲了三个多小时了。”

我笑了笑,却坐在她的沙发上不想动弹,一口气讲了纽遥的死,讲了我的堕胎,还有那些让我心惊肉跳的梦,还有和其对我的性无能,感觉舒服很多。

“吃饭时间的聊天不收费!”她开玩笑。

她真的是个很不错的女人,长相无特别之处,却好像有着魔力,可以让人平静,让伤口慢慢平复,而且,她是个很好的谈话者——不是指她巧舌如簧,而是她知道如何调动人的情绪,认真地聆听,偶有发言,简短有力。

我忍不住夸讲她,她却淡淡地说:“这有什么?美女必要美貌,画家必要画好,心理医生必要会聊天,这是职业需要。”

“你快乐吗?”看她慢慢地收拾大大的手提包时,我问。

她动作的手停顿了一下,微笑着看我:“快乐与不快乐只是相对的,与过去的我相比,我想我是快乐的。”

过去?这样人淡如菊气质如兰的女人也会有一笔烂帐?我好奇地看着她,她做出个诡异的笑脸:“教你一个与女人飞快地成为朋友的办法:不要总是谈论自己的得失,而是不厌其烦地谈论她们自己,给她们递过去一面镜子,她们会对镜子里的自己百看不厌,并因此喜欢上递镜子的那双手,那个人。”

啊,我哭笑不得地看着她,她忽然拍拍我的头:“如果你愿意,你可以叫我阿姨。”

“什么?”

“我四十九岁,是不是够年龄做你阿姨?”她与我一起出门,锁上办公室。

在电梯间等电梯的时候,我在铝合金的锃亮的电梯门上仔细看她脸的倒影,果然不再年轻,曾经应该有着很漂亮的双眼皮的眼睛,已经有下垂的迹象,嘴角也有受地心引力所吸,不自觉地向下微拉。在她说出她的年龄之前,我居然没有注意到她的年龄,甚至以为她与俏君伍鸿应是同年代之人。

她轻轻说:“不是你的眼睛欺骗了你,是我的眼睛欺骗了你。”

被心理医生看穿思想并不难为情,难为情的是被她发现我在偷偷研究她。我有些脸红,慌乱地看她的脸,她的眼睛明亮新鲜,不似五十岁的女人,果然是她的眼睛欺骗了我。

坐在顶楼的空中餐厅,她吃日式烧肉饭,我吃水果沙拉。

她将汁水丰足的肉填进嘴里时,不无得意地看着我笑:“老女人的好处就是可以随心所欲地吃自己想吃的东西,我要将年青时为了保持身材而损失的美味全吃回来。”

“我不是为了减肥,我是没有胃口。”在她面前,我越来越自在,心里的阴影此刻也被她明亮的眼睛刺退缩到不易觉察的角落。

她忽然凝重:“你像我的女儿。”

“她多大?”我在嚼一块杨桃。

“如果她还活着,应该二十五岁了。”

“啊,对不起。”

“没有什么!”她耸耸肩,微笑。

“因为生病?”

“堕胎。”

我手中的叉子跌落在桌上。又是一个。

别澜并不看我:“她二十一岁时死的。她还在北京上大学,发现怀孕后不敢告诉我,又害怕到大医院里会被熟人知道,便和男友一起到一家地下诊所堕胎,手术器具不干净,交插感染了性病。”

“然后呢?”

“过了几个月,她感觉身体不适,便到校医院妇科检查,以为是普通的妇科病,却被校医查出她染了淋病。男友知道她有了淋病后,便指责她不洁执意与她分手。事情捅出来以后,她宿舍的女生都与她隔离开,都躲她如躲瘟神。她不敢告诉我们,便跳了楼。”

“天!”生活中真有这样的悲惨,我吃惊地看着别澜,她的眼睛有些潮湿,却很快平和下来,微笑着看我,说:“做父母的总是最后才知道孩子的痛苦。她死后,我痛苦得几乎要死去,天天恍惚,近乎精神崩溃。清理她遗物时,发现她的日记,五本,从初中到大学。我读她的日记,才发现,女儿的心事,我居然一直不知道,而我还一直自以为是好母亲,我们给她的家庭环境很民主。”

“你是心理医生,却不知道女儿的心理。”我在心里暗暗说。

她叹息:“她死之后我才开始研究心理学,参加考试,挂牌做心理医生。以前,我是穿灰色套装说话严谨,永远分得清对哪些人说‘通报’对哪些人说‘汇报’的行政人员。”

又被她看穿心事,我脸红了起来,我说:“对不起,别医生。”

“如果你愿意,叫我澜姨,不要让我医生,我很不喜欢医生这个称呼,一个称谓便将两个人的距离拉开,将人定位成健康与非健康。”别澜慈爱地握住我搁在桌上的手:“乔米,那些阴影能很快过去的,让我教你怎么样消化难过的往事,怎么样救赎犯下的错误。用不了很久,你也会坦然地说快乐是相对的,至少你比过去快乐。”

此刻,她像我的母亲,或者说,她比我的母亲更像我的母亲。我差点哭了起来。

猛听到骇人的一声巨响,一道紫色的光将近乎昏盲了的天空撕开。

别澜和我一起错愕地转脸看向窗外。窗外雨疾促地拍打着玻璃窗,在窗上化成无力的小手,一滩一滩地晕开。远远的天际,闪电飞快地划过,仿佛在躲避阵阵轰鸣的追赶。

“春雷!”

春天了。春天真的来了。

“你的包里有什么?”她一本正经地问。

“烟,火机,钱包,面巾纸,还有口红。”我翻看着,不名就里。

“以后再多放一样东西。”她眨眨眼。

“什么?”

“避孕套。”

我沉静了片刻,笑得近乎跌下椅子,这是五十岁的女人教我的——要在包里随时放上安全套。

她却仍一本正经:“堕胎在中国是很方便,也很私人化的事情,它替女人解决了难题,但是依然会对女人有伤害,不来自生理,也来自心理。已经受过伤害,就要保证不会再受伤。但总有些笨蛋喜欢在同一块石头上打跌。”

“我并不是随时需要男人。”我笑过之后解释。

“最难控制的不是你的子宫,而是情绪。你永远无法确定你会爱上什么样的男人,你也永远无法知道你在什么时候会动情。我相信你没有那么开放,对性也许并不渴求,但是可能你的男人需要你,而你也许正好会有同样的生理需求。避孕药对身体还是有损害的,总吃也不好,男人又是用下半身思考的动物,他们不会记得在西装口袋里放上避孕套,所以女人要学会自己保护自己,避免怀孕,避免性病。”

“如果又不幸‘中奖’呢?”

“不要给自己这个假设,我的意思是不要给自己再犯错的机会。”

“嗯!”我点头:“以前的堕胎——”

她睁大眼睛看着我,一点也不像一个半百的老人,她耸耸肩:“谁在乎?子宫上的伤口会慢慢平复,自己心理上的伤口也会慢慢愈合。生活的一个教训而已,就算是十字架,也不用拿一生来背负。”

“你赞同将在不恰当的时间到来的生命堕掉还是生育下来?”

“存在即是合理。两种我都不反对也不赞同,只是在做出决定之前先考虑清楚自己能承受多少。”

“澜姨!”我在不知觉中已经换了称呼:“如果,坐在你面前的是你的女儿,你会不会这样告诉她?”

她思考了一会儿,很认真地看着我说:“就是因为以前做得不好,所以犯了那样大的错误。如果她能重生,我会与她聊性,聊男人,用两个女人的方式交流,而不是用两代人的方示沟通。乔米,我不希望自己在同一块石头上打跌,我希望我能多帮一些人,尤其多帮一些年青女孩,像你,像俏君。”

了不起的女人。了不起的母亲。

这样的话要是别人说我一定会骂她矫情,并恨不能抖落一地的鸡皮疙瘩,但是从别澜说出,便有着真实的温暖。

看着她,我终于明白丁俏君为什么在提到