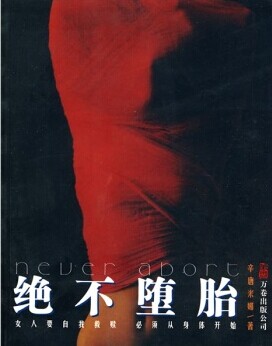

决不堕胎-第16部分

按键盘上方向键 ← 或 → 可快速上下翻页,按键盘上的 Enter 键可回到本书目录页,按键盘上方向键 ↑ 可回到本页顶部!

————未阅读完?加入书签已便下次继续阅读!

等他走后,卫真和卢小丫一起将藏在桌下的烟拿了出来,两人忽然成了同盟,相视笑了起来。

卢小丫吐出一个漂亮的烟圈,看着烟圈慢慢扩开,她漫不经心地说:“你猜我为什么要与你聊这么多?”

卫真脸又开始发热,以为她又会有什么惊人的表示。

她的话果然惊人,简直是晴天霹雳,她说:“因为卫甲!爱乌及屋,我是他的女人,你是他的弟弟!”

下课铃声响,她手中的烟蒂划出一道弧线飞出窗外,她轻轻吹了一声口哨,做出天真的笑容:“卫老师,改天再聊,我去教室了。”

看着卢小丫像稚鹿一样年青生机勃勃的背影,卫真呆如木鸡。

天气闷热,卫甲的办公室里空调开得很大。一进门,卫真身上便汗毛倒竖,打了几个冷颤。卫甲从办公桌前抬头看看他,站起来去调空调:“是不是太冷?”

“你!”卫真脸涨得通红,指着卫甲说不出话来。

“怎么?”卫甲奇怪地看着他。

“卢小丫!”他从嘴里吃力地挤出这三个字,人立刻虚脱似地坐在椅子上。

卫甲正在调空调的手一僵,半天作不得声。

“你与她……”想到现代版的洛丽塔会在自己亲哥哥身上上演,他痛苦地闭眼,可是闭上眼睛,脑中就出现了卢小丫倚在卫甲怀里,与他亲昵的画面。

卫甲动动嘴唇,却不知道能说些什么。

卫真站了起来,失望地看着哥哥:“你让我恶心。”

离开学校,他坐在郊区的乱草地上,满身的汗被风吹干,像在身上贴了第二层皮。他不是思想传统的男人,如果换了别人,他也许只是震惊,不会有这样大的反应。现在,他却将所有能想到的恶毒的词全放在哥哥身上——披着为人师表外衣的色狼、表面道貌岸然背后男盗女娼、畜生、淫棍……

天空中落下几大滴水珠,落在他裸在空气中的胳膊上,他看着那水珠在胳膊上慢慢成一块小小的水渍,慢慢被风干,微微收紧的皮肤上还有些许沙粒。雨都是这么脏!他痛苦地想,他恨这个城市,恨这个该死的学校,恨卫甲。

雨渐渐大了起来,从天上不问青红皂白地向地面上泼,只几秒,他身上已尽湿。

站起来,他垂着头盲目地走,他不想回家,他怀疑自己会不会冲动地将一切告诉嫂嫂,或者与卫甲拼命。

前面有一个白色的身影,长长的头发在白衬衫上湿成一条奄奄一息的蛇。

走近了,却是卢小丫。她咬着嘴唇站在雨里,一动不动,看着远远的天边,长长的辫子从肩边绕到胸前,无力地垂着。

“卢小丫!”卫真没有想到会遇见她,更没有想到这个个性奇异的女孩两眼里满是泪水。

“他欺负你?”卫真双手紧握,甚至能听到骨骼发出的毕剥声。

她没有穿胸衣,湿透的衬衫下隐隐可见胸前的两粒突起。他极力让自己的视线停在她的脸上,可是那两粒小小的突起仿佛有着万钧的魔力。

她看见卫真,像是看到亲人,哭泣渐渐大了起来,身子起伏越来越厉害,躲在衬衫后的乳房像是两颗挂在树枝上沉甸甸的桃,上下轻跃,乳头像小纽扣一样在几乎透明了的白衬衫里来回滑动。

卫真感觉血液全向头顶上冲,他感觉到自己身体的变化,牛仔裤包裹着的身体越来越坚硬。

如果卢小丫这个时候停止哭泣,如果卢小丫这个时候不扑进他的怀里,如果卢小丫叫他一声“老师”,如果如果不是如果,那么就不会有后来的事情发生,可是,偏偏,该发生都发生了。

卢小丫投进他的怀里,哀哀地叫了一声“卫真”。

他抱着小小结实的身体,感受胸口的挤压,理智全盘奔溃。

卢小丫先引诱的他,她抬起头在他耳边轻轻地说:“卫真,吻我!”

卫真迟疑,她却放声大笑起来:“你怕什么,我不是处女!”

不是处女!谁是她的第一个男人?卫甲?

卫真的心里嫉妒与欲望同时燃烧,他从来没有过的粗野将卢小丫放倒在雨中的草坪上。

他永远记得那一天,那一天,雨是那么大,间或电闪雷鸣,他拥有了生命中第一个女人,一个不是处女的十六岁女孩,他哥哥的女孩。

雨渐渐小了,激情也渐渐平和。

卢小丫从地上站了起来,与刚刚的疯狂判若两人,像油画中走出的精灵,赤裸着身子站在细小的雨中,慢慢将满是泥水的衣服穿上。

卫真激动地看着卢小丫,从此她是他的女人,他是她的男人!

卢小丫嘴角向上弯出一个毫无意义的微笑,她说:“多奇妙,哥哥想摆脱我,弟弟却趁机占有我。”

不等卫真说话,她便光着脚,手里拎着湿透的凉鞋向大路走去。

卫真保持着刚才姿势,一动不动。他在寻思她的那句话——哥哥想摆脱我,弟弟却趁机占有我。

她用了“趁机”这个词,这个词无异于说他趁人之危。他与刚刚被他诅咒过的哥哥有什么两样?

雨时的暄嚣已平息,偶尔两只蛙啼让没有人的草地像死一般空寂。卫真的手用力抓着地面的草泥,像女人一样放声大哭。他从来没有这样看清过自己,原来,所有对哥哥的愤忿,与道德并无太多关系,更多的还是因为嫉妒。

卫真讲得声情并茂,忘记了聆听者曾是他的女人,曾爱他五年,曾无数次与他做爱,却得不到他一句“我爱你”。人总是这般自私吧,以为自己的痛苦是天大的,旁人的感受不过是指缝里一块不显眼的灰尘,完全可以忽略不计。

他情绪激动,我却像掉进无边的黑夜。心里一遍遍地说“住口”,他深情的回忆像小虫蚁吞噬着我的自尊。

“够了!”我失声说。

卫真迟钝地看向我,像空心人,给我的目光没有任何温度,仿佛忘记了一切有过的恩情。

“我累了,你也早些休息吧。”我进卧室里拿出一床被子,扔在沙发上,不等卫真说话,便奔进卧室,反锁门,让眼泪肆意地流。

五年来,用爱情一点点筑就的大厦,就这么哄的一声倒掉了。我一直都不明白,为什么他不爱我,却不拒绝我的靠近。我与卢小雅外形到性格,全无相似,但是我们有着致命的相似——遇上他时,同是十六岁。

十六岁的卢小雅无视他的存在,他与她,不是一树梨花压海棠,而是满树梨花听任海棠的戏耍,忽略反而使他的情感成了常年不息的火;

十六岁的我视他为世界的全部,我平复了他从她那儿受到的伤害,而由于让他得到的过于轻易,反而使他视如草芥。

卢小雅,魔鬼一样的女人,毁了卫甲卫真,毁了我,毁了和其,惟独没有毁掉她自己。

我捶打着那只穿毛衣的泰迪,它背后有卢小雅缝补过的针脚,那道不起眼的针脚像卢小雅嘲讽的微笑,我像发疯一般将它撕开,看着线崩断,我掩着嘴不让自己哭出声音。

卢小雅,你的妙手能将毛衣缝好,你有没有能力将人破碎的心缝起,了无痕迹?

14 我们做不了天使

清晨,房间里的第一缕阳光将我叫醒,走进客厅,沙发上被子被折叠得工整,却没有卫真的踪迹。他走了,没有留下只字片语。

无意看见对面的阳台,卢小雅正将错错抱在怀里,仿佛抱着一生不可弥补的错误。她的身边放着蓝色天鹅绒包的圆椅,上面堆着她金橘色的被子。她与错错坐在被子旁,与被单上那些巨大的金橙子们一起吸收着阳光。我只能看见她的侧面,眼睛微眯,丰厚饱满的嘴唇上

没有装点任何色彩。阳光将她镀上一层圣洁的光,她偶尔低头抚拍错错,像所有的母亲一般的端庄。错错漠然地抱着自己的泰迪熊,仿佛一只无心讨好主人,也深知地位确凿的猫,在阳光下专心地看着泰迪熊平静憨态的脸,无视那只充满母性的手在头顶的抚摸。

我默默地拉上窗帘,坐在蓝白条纹的长椅上,看着厚重的深蓝色布窗帘将房间陷入昏暗之中。我的手不自觉地放在小腹上,小腹平整,只有我知道它里面的伤口,知道它失去了什么。

纽遥叹息着从窗帘后走了出来,白衣红裙,站在深蓝之前,对比鲜明。

我迎上去抚摸她的胳膊:〃你可做了天使?〃

纽遥苦笑,欲泪的表情,却没有液体涌动。白色的上衣将她的脸衬托得那么纯净,仿佛壁画上干净可爱的天使,只需要再有两根羽翼,她便可以在天空中飞翔。她却让我看她的裙子。红色,罪恶得像手术台上那摊丑陋的血。

她短促地吐出一声叹息,说:〃我们做不了天使的。我们都有过谋杀。〃

我激动起来:〃不是谋杀,我们只是舍弃一些包袱,无法背负的包袱。〃

就像曾经贸然入住进我的子宫的那个它,我不爱它,我不需要它,甚至憎恨它,所以我要舍弃,像舍弃破旧的布娃娃,像舍弃一件过时的衣服,像将过季的被褥收进柜子,像吃鱼时不得不吐出的鱼刺……

纽遥拉住我的手,她的手冰凉,像停电的冬夜怎么暖都暖不热的床。我跟着她,向窗外走,窗外原来是这样的一个世界无数的小孩,有的是一团小小的细胞,仿佛不洁的公厕地面上慢慢蠕动的蛆虫;有的略具形态,甚至有了眼珠,仿佛一团红肉上点上两粒乌梅,呆滞着,血腥味扑鼻而来;有的已基本成人形,像是工厂流水线上的次品,总有些部位发育不全,满面血污,肚脐上还拖着像尾巴一样的脐带……他们都在啼哭,细胞蠕动出一摊水血相混的渍迹,基本成人形的则躺在地上,用不全的手或脚乱踢,顿足,或是像桌球台上滚动的桌球般滴溜溜地滚动。

啊,他们。

我浑身发冷,只希望快快回到窗后,回到金色的阳光下面。

我拉纽遥,她却仔细地看着他们,表情关切:〃乔米,你说,这里面,哪个是我的孩子?〃

〃你疯了!〃我尖叫出来,眼睛却忍不住也瞟下去,那里面,哪个是我的孩子?

这些孩子,不能出生,亦不可能转世,只能成为奈何桥下弱小的鬼魂,除了哇哇凄惨啼哭,没有别的计策。

可是,这样的他们,甚至已满腔仇恨,表情怨毒。

血腥气越来越浓,浸入了我每个毛孔。我的声音发颤,死死地揪着纽遥:〃求求你,我们走吧。它们让我想呕吐。〃

纽遥看着我,表情忽然狰狞起来,将我拉着她的手甩脱:〃乔米,你怎么这么没有感情?〃

〃我恨它们,如果不是它们,你也不会死,我也不会失掉和其。〃我尖叫,〃当初你堕掉它的时候,你甚至没有犹豫,如果不出意外,你会忘记你曾经有过这样的一个孩子,你甚至会对你将来的孩子开玩笑,告诉他,他曾经有个哥哥或姐姐,只是在不该来的时候到来,所以不能要。纽遥,它们与爱情是一个道理,只是我们在不应当的时间碰上了不应当的人,除了放弃,别无他法。就算是我们谋杀,也是情非所愿。更何况,这样的罪,应该男人与我们共同承担,你为什么要将它一并揽到自己的肩上?〃

纽遥生前从来不与我争吵,她的性情温婉,极少动怒,但此刻,她的表情像是一条苏醒的蛇,脸部迅速扭曲,眼里仿佛要喷出火来。我骇得后退,她伸手忽然抓住我,扭头看,才发现我们站在桥上,桥下便是那些〃哇哇〃的冤灵,我们的孩子。来不及向她道歉,她却凄楚一笑:〃乔米,因我为原罪而死,所以虽有罪孽,却不会堕入地狱,而你,任我如何点拨,都不肯清醒,不肯自救,将来,你与这些你看来想呕吐的婴灵们,也无分别,同居一处。〃

同居一处?我向下看,那些空洞的眼珠,仇恨地看着我,直盯得我遍体透凉。

〃纽遥救我。〃我低呼。

纽遥却将拉着我的手放开,并用力向外推去。

我尖叫着,从高空坠下,失去重心,失去安全,眼看要与血污的细胞及半成人的怪物们同处……

被电话铃吵醒,才发现,自己满头大汗,居然做了这样一场噩梦。

〃乔米,出什么事了?〃卢小雅的声音。

〃是你。〃我惊魂未定,因受到惊吓,一时间忘记了与卢小雅之间的罅隙。

〃我在晒太阳,听你房间传出尖叫。〃

〃小雅,你真幸福。〃我叹息,抹掉脑门儿的汗水,点烟,定魂。

〃为什么?〃仿佛可以看到电话那端她细眉轻挑。

〃你生下了错错,没有将她在是胚胎时期,谋杀掉。〃是的,她生下了错错,她不需要救赎,不需要与那些血肉模糊的婴灵们同处。

卢小雅半天不作声,过了一会儿,她叹气:〃乔米,你一定没有看我的书。寄给你都已经那么久。〃

她与我都不提卫真那件事,她掩饰,我也装糊涂。

放下电话,拿出那叠书稿,开篇第一节却是路易丝·拉贝的诗

〃在严寒中,我感到酷热难耐,

生活对我太温柔,又狰狞可怕。

烦恼与快乐交织在一起,

我笑啊笑,突然间泪如雨下。〃

矫情的女人!我冷笑。一直都